Relato participante en el concurso #SueñosdeGloria, organizado por Zenda e Iberdrola.

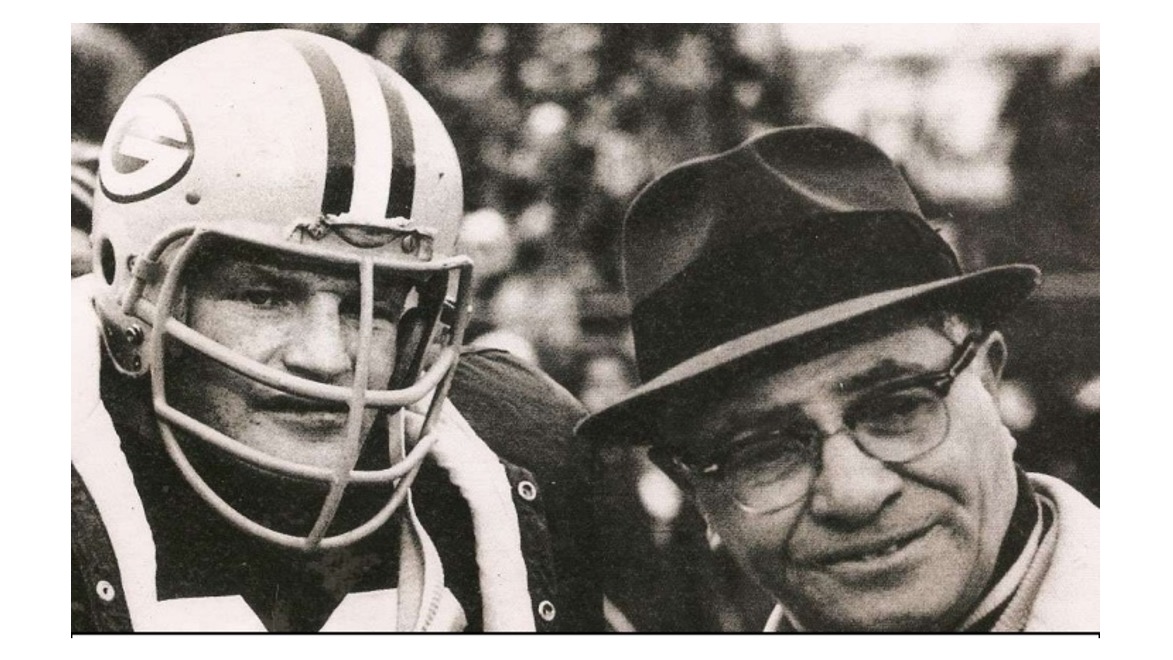

Los pelos de las orejas de Agustín son curiosos. Sobresalen como si fueran un apéndice más. Llevo años viéndolos y juraría que nunca se los ha recortado. Además, se encrespan cuando mira a alguien con ese desafío tan propio de él. De su mal genio De su sabiduría.

Cuando empieza a hablar, parece que bajasen las luces del vestuario. Algo similar a una sala de cine a punto de la proyección o un auditorio justo antes de comenzar el espectáculo.

Lo nuestro no había sido un show al uso. Más bien un camino pedregoso que íbamos asfaltando al pasar. Habíamos pasado del consabido ˝no tienen nivel˝ o ˝son unos niños mimados˝ a ˝el equipo de todos˝ o ˝la mejor generación de la historia˝. La coherencia habitual del relato de nuestros tiempos. Hoy esto y mañana lo contrario. Al principio nos hacía daño. Después, Agustín nos enseñó a descojonarnos de los gacetillas que rellenaban, sin ápice de rigor, páginas y páginas de periódicos. Es más, recordaba los artículos más “floridos” y nos los pegaba en las taquillas: «No olviden de dónde venimos. De ser una mierda más grande que la que cagó Manolo. Y, como perdamos, volveremos ser la fea del baile. No lo duden».

Agustín no acudía a tópicos, pero sí a la sabiduría popular. Su familia venía de Aliste, esa comarca a medias entre Zamora y Portugal. Había tragado tierra y polvo en la Castilla profunda y todo lo recibido en su carrera capitalina iba filtrado por ese colador. En momentos de tensión, como el que nos ocupa, soltaba un chascarrillo que provocaba la carcajada general, siempre acompañado de un ˝Hombre refranero, puñetero o pilonero˝. Lo hacía sacándose un poco su característica dentadura postiza, como si sorbiera. Menudo artista.

– Escuchen, la gloria está esperando a hora y pico—dijo mientras se hacía un silencio general—. Y el barranco también. Nadie va a valorar el camino si acabamos en derrota. Aquí no valen la sarta de chorradas que dicen los pedagogos y demás vendedores de humo. Mírenme y atiendan: la alternativa a ganar es volver a casa en silencio y que alguien les eche en cara esto siempre. Y si creen que les estoy metiendo mucha presión, deberían haberme dicho antes de citarles para el torneo que se hacían caca y no tenían pañal».

Otra vez risas. Era un mago. Y todo lo que decía era cierto. La presión es inherente a esta profesión. Si no la sabes gestionar, podrás dedicarte a esto un tiempo, engañar a tres o cuatro equipos… pero nunca saldrás adelante. En el vestuario solemos decir que la mierda huele. Y solo hay que mirar a la cara a algunos jugadores para adivinar lo que se oculta en sus pantalones.

En aquel vestuario no olía más que a pomadas, espráis “milagrosos” y concentración. Perder forma parte del juego, igual que la muerte es lo que sucede a la vida. Pero nunca se tiene presente. Es algo que se deja a la puerta, antes de entrar y ponerte la camiseta. Así lo expresaba Agustín y así lo entendíamos todos.

— Hoy, por la noche, acaba todo. Mi orgullo por su trabajo es infinito, y les doy las gracias por ello. Pero eso, a los millones de aficionados les da igual. Sólo les importa el resultado final. Y que sea victorioso. Nosotros dos meses aquí metidos y a ellos se la sopla todo lo que no sea pintarse la cara, beber con los amigos y echarle un casquete a la mujer por la noche de la alegría. Al final nos van a deber el aumento de la natalidad. Tiene cojones el puto deporte, ¿eh?

Y otra vez, con la carcajada, desaparece la tensión, crece el optimismo. Agustín no es un monologuista, ni lo pretende. Pero sabe sacarte la alegría de dentro con sus interminables anzuelos. Tampoco es un coach de esos que te adjudican que eres capaz de todo, como si el mundo entero fuera apto para lo mismo, pero te pone tus virtudes, las del grupo, frente a los ojos y te sugiere que las agarres y las explotes, o él te agarrará de otro sitio y… sí, puede que te lo explote de igual manera.

— No tengo más que decirles. Salgan y disfruten. Aunque desde ahora les digo que disfrutarán los que dominen. Los otros, pobres, serán once niños asustados corriendo detrás de los ganadores. Y, ¿saben qué? No veo aquí ningún chaval asustado.

Y grita. Y gritamos todos.

Podríamos masticar piedras sin el menor temor a lastimarnos, convencidos de que la gravilla nos vendría bien. Sólo porque Agustín nos hubiera dicho que así sería.

Salimos del vestuario y los operarios se apartan a nuestro paso. Inmensos, seguros, firmes.

Y, justo cuando estoy a punto de saltar al recinto de juego, giro la cabeza y veo que Agustín ha coincidido con el seleccionador húngaro. Y le dice algo al oído mientras sujeta su brazo con firmeza. Le mira. Y se va. Cuando pasa a mi lado, la curiosidad me puede:

—Mister, ¿qué coño le ha dicho?

Y Agustín se me acerca y me dice:

— Que mi madre ha vivido toda la vida en López de Hoyos con Cartagena. Y que, justo ahí, está el bar de Maribel, que pone unos bocatas de calamares de puta madre.

Mis ojos se abren. No doy crédito ni acierto a decir nada

— Pero ¿sabe qué? No me ha entendido porque sé que no habla ni papa de español. Y se lo he dicho tan alto y cabreado que se teme el desastre. Y no hay nada, nada peor que alguien que te hace sentir como un niño asustado.

Me guiña el ojo, mira de refilón al húngaro cortando el ambiente y sale al campo con una mano en el bolsillo y la otra tirando de los pelillos de la oreja, que están erizados, tiesos, como diciendo: «ven a por mí. Ven».